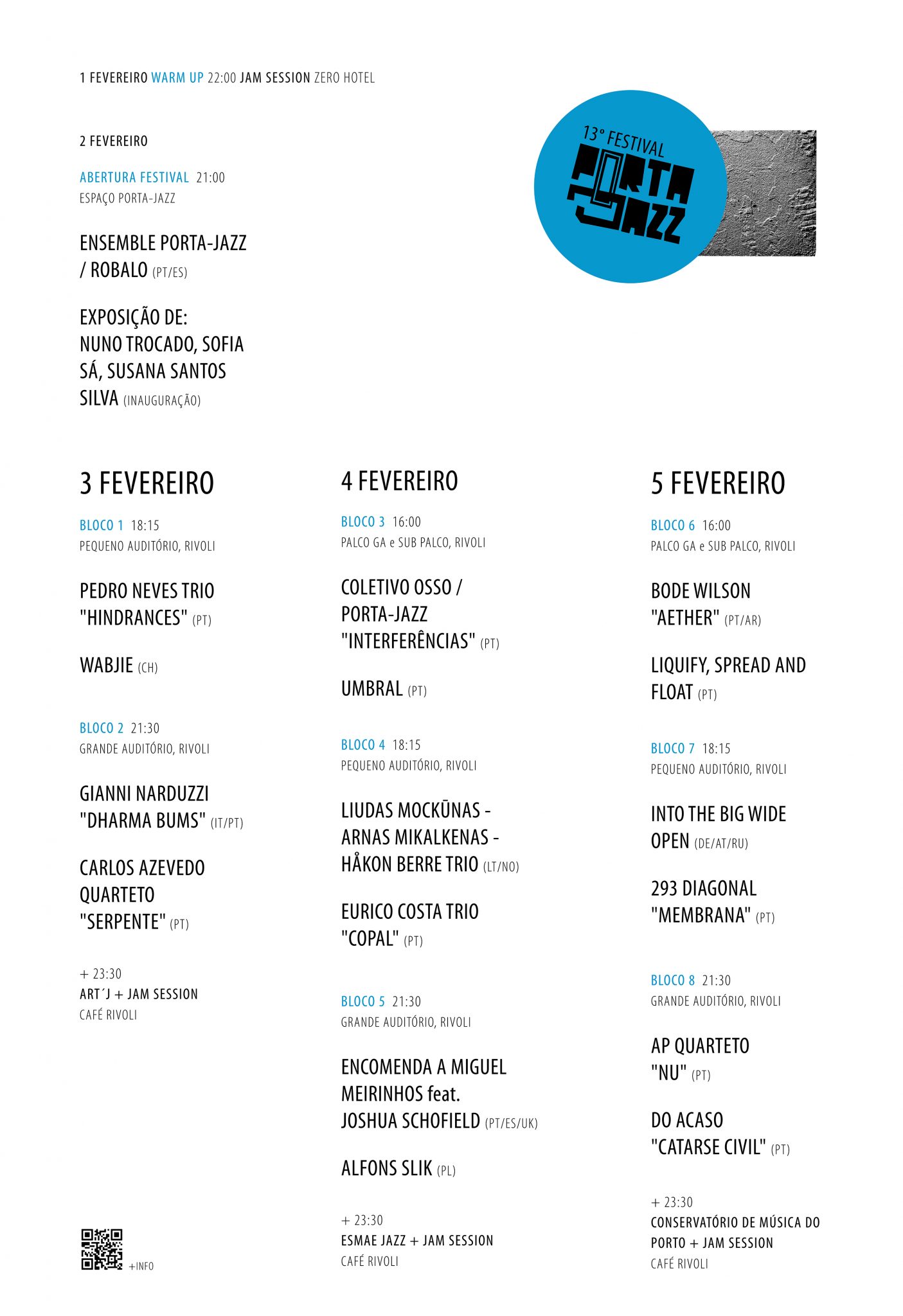

Crónica del XIII Festival Porta-Jazz 2023

XIII Festival Porta-Jazz 2023

Colectivo OSSO & PORTA-JAZZ “Interferencias”

Susana Santos Silva, trompeta, voz y electrónica/ Joao Grilo, piano, electrónica y voz/ Joana Castro, movimiento y voz/ Nuno Morao, batería y voz/ Ricardo Jacinto, chelo y voz. Teatro Rivoli (Oporto)

Natural de Oporto y afincada en Estocolmo, la trompetista Susana Santos Silva se ha convertido en los últimos años, y por derecho propio, en una de las figuras más destacadas de la vanguardia actual. Miembro de la Orquesta Jazz de Matosinhos desde los 17 años, y colaboradora temprana de veteranos como el saxofonista Lee Konitz y el guitarrista Kurt Rosenwinkel, Susana atesora a estas alturas una experiencia que incluye formación clásica, big band y cualquier terreno relacionado con la improvisación libre; y su virtuosismo le ha llevado a publicar decenas de discos como solista, así como dúos con el bajista Torbjörn Zetterberg, el baterista Jorge Queijo, la violinista Biliana Voutchkova o la pianista Kaja Draksler. Forma parte también del cuarteto Hearth, el trío Lama, el proyecto Fire! De Mats Gustafsson y la Orquesta Nacional de Jazz de Francia.

En su paso por Porta-Jazz 2023, Susana Santos Silva se une al Colectivo OSSO (un colectivo con sede en Caldas da Rainha que incluye artistas e investigadores de diferentes áreas: música y artes sonoras, artes visuales, fotografía, danza, performance, diseño, arquitectura y cine) para ofrecer una propuesta rupturista y conceptual, fruto de una residencia creativa durante la cual cinco músicos (Joao Grilo: piano, electrónica y voz; Joana Castro: movimiento y voz; Nuno Morao: batería y voz; Ricardo Jacinto: chelo y voz; y la propia Susana Santos Silva a la trompeta, voz y electrónica) desdibujan sus territorios poéticos para concebir un espacio de interacción mutua y libertad creativa experimental.

Liudas Mockunas, Arnas Mikalkenas, Håkon Berre TRÍO

Liudas Mockunas, saxos, clarinete/ Arnas Mikalkenas, piano/ Håkon Berre, batería. Teatro Rivoli (Oporto).

Las alianzas con asociaciones u otros festivales europeos que operan en el mismo plan de acción siempre han sido un objetivo y una realidad presente en la ya dilatada historia de la Asociación Porta-Jazz. Un año más, y en un festival en el que estas colaboraciones cada vez ganan más peso, esta práctica se consolida y amplía con la inclusión de otro valioso socio europeo: la reconocida plataforma Improdimensija, de Vilnius, Lituania. La colaboración con Improdimensija se materializa con la actuación de un trío liderado por el reconocido y multipremiado saxofonista lituano Liudas Mockūnas, quien ya había estado presente en una edición anterior del festival como invitado del bajista Hugo Carvalhais, y que presenta en esta ocasión un trío con casi diez años de existencia y un número considerable de conciertos en festivales de Europa y Japón. La trayectoria de Liudas Mockunas en el campo de la música improvisada y el free jazz europeo le ha llevado a liderar bandas como Mockuno Nuclear, Saga Quartet, Red Planet o Kablys; así como a colaborar en formato dúo con Marc Ducret, Ryoji Hojito o Petras Geniusas. Como solista, ha tocado con la Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania, la Orquesta Sinfónica de Kralovy Hradec, la Orquesta de Cámara de St. Christofer o la Orquesta de Cámara de Klaipeda.

La aventura en trío de Mockunas es una mezcolanza de sonoridades con aroma báltico, resultado de procesos de escritura libre por parte de cada integrante y que se puede intentar definir como jazz de cámara moderno inspirado en la música contemporánea y el free jazz. Para tan dispar e inconformista proyecto, Liudas Mockunas se acompaña de dos escuderos tan jóvenes como talentosos: el pianista y acordeonista lituano Arnas Mikalkenas, y el renombrado batería y percusionista noruego Håkon Berre.

Encomenda a Miguel Meirinhos feat. Joshua Schofield

Miguel Meirinhos, piano/ Joshua Schoeld, saxo alto/ Ricardo Formoso, trompeta/ João Fragoso, contrabajo/ João Cardita, batería.Teatro Rivoli (Oporto)

El pianista Miguel Meirinhos ya es una figura imprescindible de la nueva generación del jazz en Oporto. Con un recorrido y un talento más que solventes y aplaudidos, ya sea a través de su música editada o de sus colaboraciones en directo y en estudio con la Orquestra Jazz de Matosinhos o el cuarteto de Mário Barreiros, Meirinhos es una inevitable y celebrada elección para esta edición del Festival Porta-Jazz. Siguiendo uno de los impulsos primordiales de la Asociación Porta-Jazz, ese que tiene como objetivo reunir y crear interacciones creativas entre nuevos músicos del circuito europeo, Miguel Meirinhos presenta un quinteto en formato clásico de trompeta, saxofón, piano, contrabajo y batería que funciona como mapa para rastrear el talento contemporáneo más novedoso en Europa ahora mismo. Para ello, Meirinhos ha invitado a unirse a su quinteto al interesante y emergente saxofonista inglés Joshua Schoeld y al ya conocido trompetista español Ricardo Formoso. Los locales João Fragoso (contrabajo) y João Cardita (batería) son los elegidos para terminar de dar forma a este desafío.

Si el formato del quinteto es clásico, el resultado musical seguro apunta a más planos y esferas, como la naturaleza de los diferentes contextos musicales en los que creció cada uno de los integrantes del quinteto. En palabras del propio Meirinhos: “Se espera, en este encuentro, la absorción de los lugares de convergencia pero, sobre todo, queremos saber cómo cada una de estas voces persuade y disuade al resto en la discusión. De esta convivencia con la extrañeza da como resultado un momento enérgico, espontáneo y libre”.